絵本とコトバ

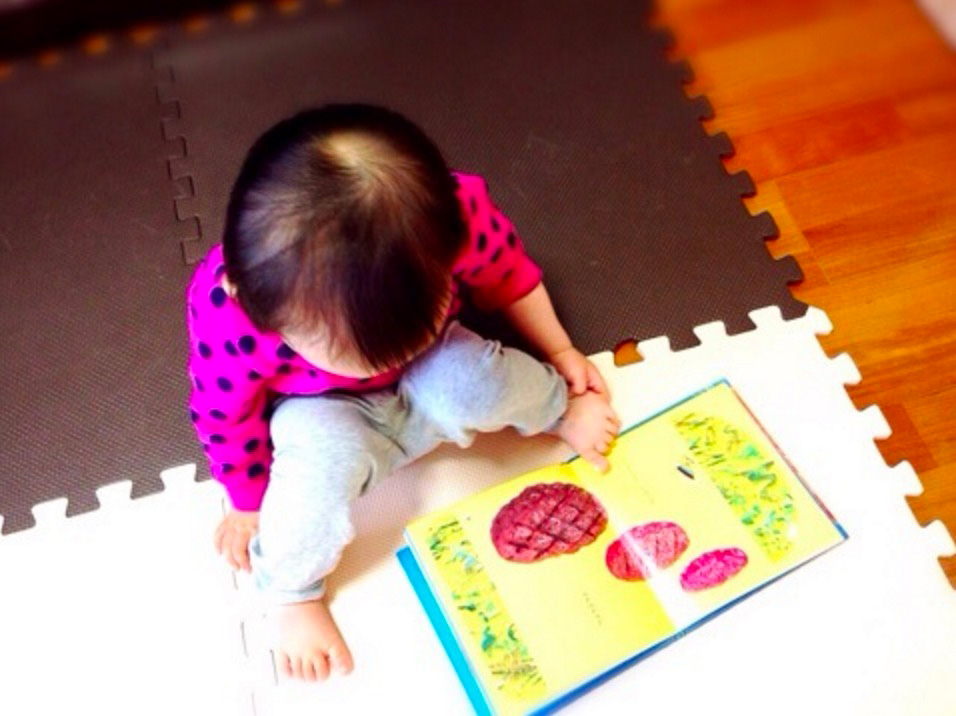

コトバの本質について気づかされるはなしをききました。

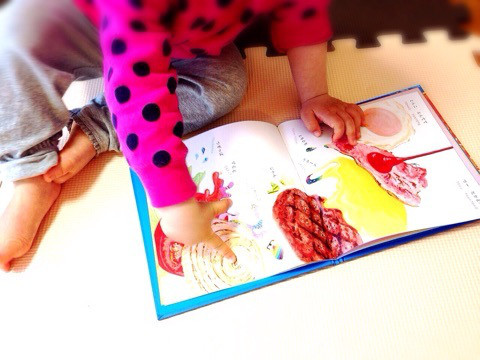

ニジノ絵本屋レーベルから出版されている、はらぺこねがね作『ハンバーガー』。

この絵本を読んだ子供が、ハンバーガーや肉を見るたびに「でんでんでん」と言うようになってしまいました。

はじめ、お母さんは「なに?」と意味がわからなかったのですが、絵本の「ハンバーガー」にパテが段々と焼かれていくページで「でんでんでん」という擬音語が使われていたことを思い出して、納得。

子供は、ハンバーガーや肉が「でんでんでん」であると、頭のなかで結びつけてしまったみたいです。

これはおもしろい。

わたしたちが普段なにげなく使っているコトバ。それは、ハンバーガーを「でんでんでん」と言った子供となんら変わらないことが頭のなかでおこっているのではないでしょうか。

「焼いたパテと、レタスやトマトなどの野菜、チーズを専用の丸いパンではさんだもの」が、わたしたちのなかで「ハンバーガー」というコトバと結びついているだけで、「ハンバーガー」が「でんでんでん」でというコトバではいけない理由はない。

もちろん、コトバはコミュニケーションのツールです。

相手に通じなければ意味がないのですが、「でんでんでん」で他の人に通じるのであればよくて、コトバ自体に規制があるということにはならない。

実際、上で紹介したはなしの子供は、お母さんとならすでに「でんでんでん」で通じ合うということになります。

作者のはらぺこめがねは、この『ハンバーガー』を含めた『はらぺこ印』シリーズを書くにあたって、絵を描いたあとに、それに合った擬音語を探すといった作業をしたそうです。ハンバーガーが、その子供にとっては、作者とおなじように「でんでんでん」であると頭のなかで結びついたのは、偶然ではないのかもしれませんね。

子供によっては、他の擬音語を自分にとってのコトバにするのかもと、考えるとますますおもしろい。

コトバというのはこうでなくてはならないという垣根がないもので、もっと自由に表現することの許されたもののように感じてきます。

絵本は、絵と文字が一緒に目へと飛びこんでくる。

擬音語や、意味のわからないコトバが使われている絵本もおおい。

感受性豊かな子供にとっては、自分なりのコトバを見つけるいい機会になるのではないか。

そして、すでにハンバーガーを「ハンバーガー」だというコトバでいか表現しなくなってしまった、わたしたち大人にとっても、コトバの可能性をひろげるいい機会をあたえてくれるものになるのではないでしょうか。